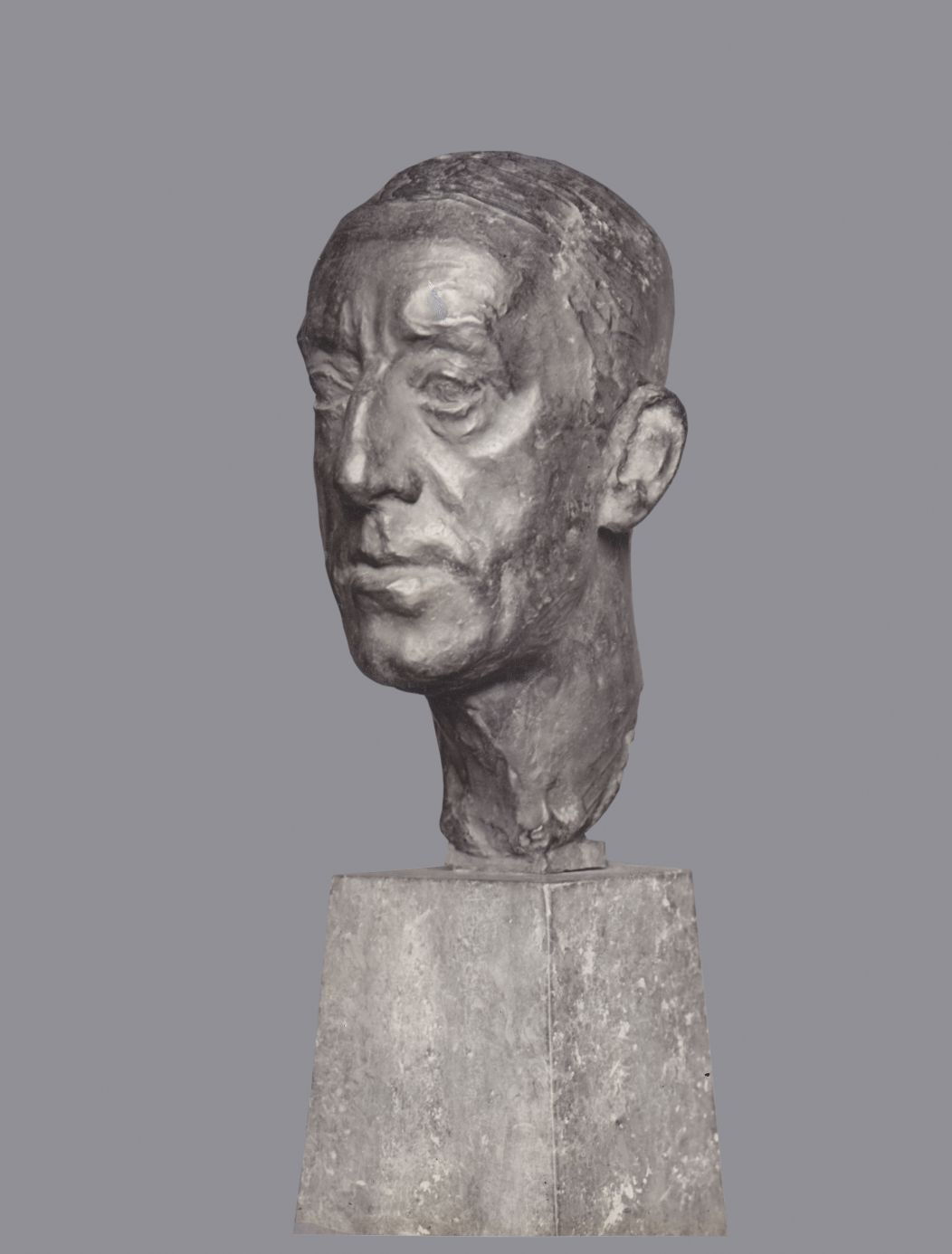

Henry van de Velde - Maler, Architekt, Designer und Kunstreformer

Henry van de Velde wurde am 3. April 1863 als sechstes Kind einer Apothekerfamilie in Antwerpen geboren. Er studierte von 1881 bis 85 Malerei in Antwerpen und Paris und hatte dort Kontakt zu den Impressionisten, 1885 kehrte er nach Belgien zurück und wandte sich ab 1888 dem Neoimpressionismus zu. Ab 1890 setzte er sich mit der Arts and Crafts-Bewegung in England auseinander und wechselte 1892 von der Malerei zum Kunstgewerbe.

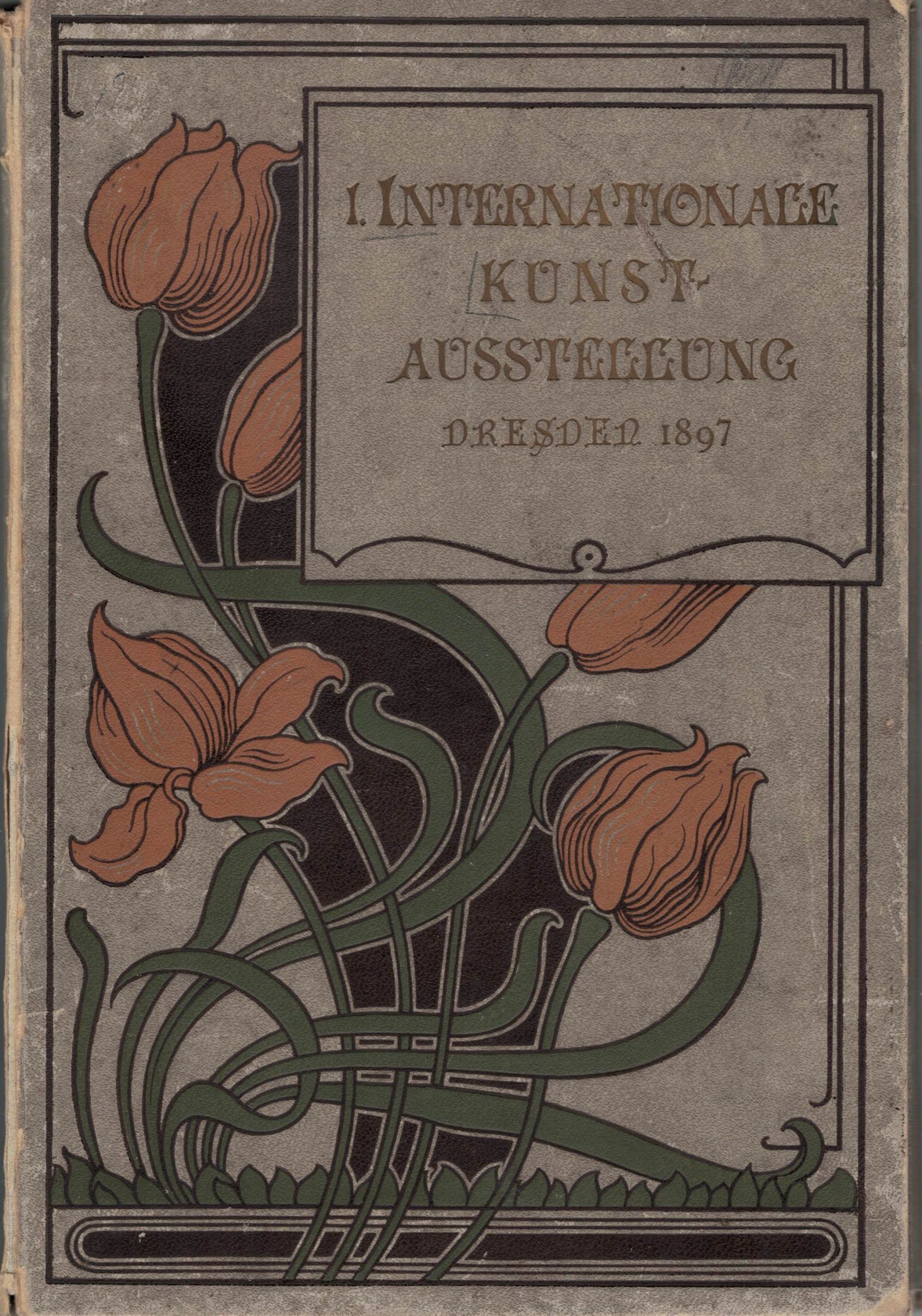

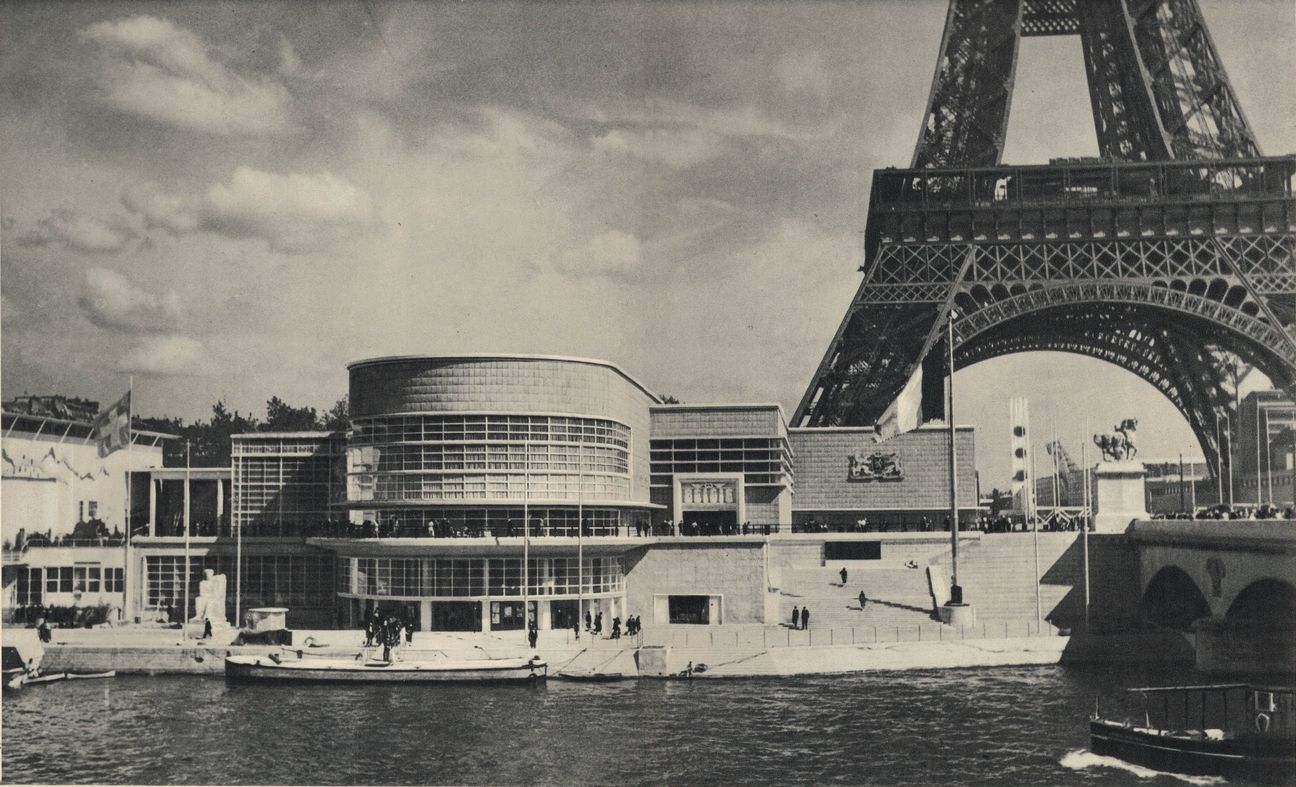

1894 heiratet er Maria Sèthe und schuf 1895 erste Wohnhaus- und Einrichtungsentwürfe. 1896 schon entwarf er sechs Interieurs für Samuel Bings Galerie L´Art Nouveau in Paris, 1897 nahm er mit eigenen Entwürfen an der Internationalen Kunstausstellung in Dresden teil und gründete 1898 eine eigene Möbelfirma in Brüssel und 1899 in Berlin. 1900 übersiedelte er mit seiner Familie nach Berlin und kam 1902 im Auftrag des Großherzogs nach Weimar. Hier war er als Architekt und künstlerischer Berater des Kunsthandwerkes tätig und gründete das kunstgewerbliche Seminar, welches ab 1906 als Kunstgewerbeschule weitergeführt und 1915 geschlossen wurde. 1917, während des ersten Weltkrieges, musste er als unerwünschter Ausländer Deutschland verlassen und übersiedelte in die Schweiz. 1919-26 war Henry van de Velde als Architekt und Gestalter für das Sammler- und Mäzenen-Ehepaar Kröller-Müller in Holland tätig, bevor er 1926 in Brüssel das „Belgische Bauhaus“ La Cambre gründete. 1933 schuf er Entwürfe für Passagierschiffe und Eisenbahnwagen, unter anderem für die Belgische Staatsbahn. 1936 begann der Bau der Universitätsbibliothek Gent und 1937 des Kröller-Müller-Museums Otterlo nach Entwürfen van de Veldes. 1937 wurde der Belgische Pavillon auf der Weltausstellung in Paris, und 1939 auf der Weltausstellung in New York nach seinen Plänen gebaut. 1947 übersiedelte er erneut in die Schweiz, von wo aus er die Fertigstellung des Kröller-Müller-Museums 1954 leitete. Am 25. Oktober 1957 starb Henry van de Velde in Oberägeri, 2 Tage nach Beendigung seiner Memoiren.